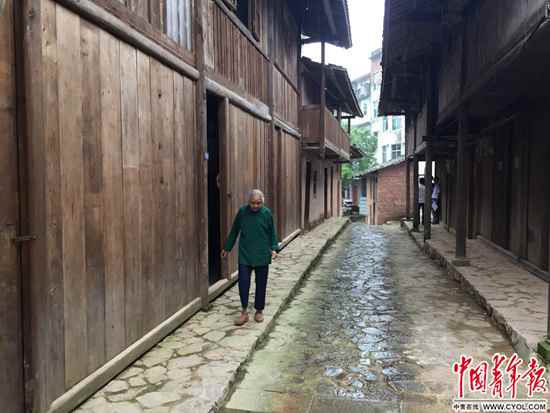

宁化县淮土凤山村红军长征出发地,后来被当地百姓称为“红军街”。中国青年报·中青在线记者 李剑平/摄

在开辟根据地后,红军开展的分田土运动,使红色政权迅速赢得了贫苦大众的拥护和支持。福建宁化是当年中央苏区的核心区,也是中央红军开始长征的四个出发地之一。作为“扩红补给”重点县,宁化也有“中央苏区乌克兰”之称。

80多年过去了,宁化当地各镇、村仍保留着不少红色印记。红军医院、红军指挥部、武器与军号、扩红宣传标语等,见证着那段火红的历史。

据统计,在1929年到1934年,宁化给中央苏区募集粮食475万公斤,钱款折合银圆54万元,以及大量生猪、鸡鸭、布和草鞋等物资,保障中央苏区的工作运转和革命队伍的生活需求。长征前,宁化共组织了两万多人次的担架队、运输队,把筹集到的10万多担粮食、1万多双草鞋和1000多套军衣送达前线。

开拓

宁化位于闽西北,成为中央苏区战略要地,同这里独特的地理环境、社会条件及战略地位不无关系。

1931年6月28日,毛泽东在给粟裕、谭震林的信中提到,“只有东方是好区域”。这里地势偏僻,有山地纵横,无河川阻隔,各个军阀鞭长莫及,同时有款可筹,给养充足,群众很多、利于扩大红军。

井冈山革命根据地开辟后,国民党当局不断实施“进剿”“会剿”。毛泽东、朱德率领红四军下井冈山,出击赣南,进军闽西北。在1930年1月,为粉碎国民党第二次“三省会剿”,毛泽东率红四军途行宁化、清流、归化、建宁等地,行军途中,他写下《如梦令·元旦》:“宁化、清流、归化,路隘林深苔滑。今日向何方?直指武夷山下。山下山下,风展红旗如画。”

红四军打土豪分田地,沿途宣传革命思想,鼓舞了宁化、清流、归化等地劳苦大众的革命热情,许多热血青年自发参加红军。宁化党组织发动了震动闽西北的宁化西南五乡农民武装暴动,建立了闽西北地区第一个红色政权和第一支革命武装。

1931年11月7日,中华苏维埃共和国临时中央政府成立,形成以闽赣21个县250万人口的中央苏区,闽西北宁化等5县为中央苏区县和区域革命斗争活动中心。

扩红

纵观1929年红四军首次进入三明,到红军长征出发前,取得了锅蒙山战斗、建宁战斗等一系列胜利的战斗,但是对闽西北影响较大的行动当数东方军入闽作战。

宁化县革命纪念馆展示的文物也显示,1933年7月1日,为开辟新苏区,中央革命军事委员会命令以红三军团为主组成“东方军”,由彭德怀、滕代远指挥入闽作战,其重要的任务就是“筹款百万、赤化千里”。在宁化县泉上土堡首战大捷,使闽西、闽北革命根据地连成一片。

受此影响和激励,宁化扩红热情空前高涨,宣传队、文艺队、鼓动队和劝导队进村入户广泛宣传、动员,党团员踊跃报名参军,赤少队整排、连、营、团成建制加入了红军,并上演兄弟同参军、父子齐上阵,20多个年轻人结拜兄弟,团支书带领32名青年一起当红军,775名妇女参加妇女连、赤卫军等感人的扩红事例。

据不完全统计,土地革命战争时期,三明12个县参加红军3.8万余人,1万余人参加长征;仅宁化县参加红军人数就有13700多人,5000多人参加长征,每10人中就有1人参加红军,被临时中央政府授予扩红模范区。

宁化至今仍流传《禾口淮土比参军》的歌谣:“保卫苏区有责任,禾口淮土比参军,禾口扩红一千个,淮土一千多两个。”宁化县革命纪念馆讲解员陈端说,由于淮土区的新婚夫妇苏芹英和张恩铜坚决要求报名参加红军,该区以1002人的成绩胜出。

三明市委党校党史研究室老师赵丽梅介绍,经历五次反“围剿”后,红军部队的伤亡十分严重,中央苏区先后多次开展扩红运动补充兵员,宁化等闽西北参加红军的子弟大部分被编入红三、七军团,红五军团34师,少共国际师和红军独立第7、9团等,给红军长征提供了可靠的人力资源保障。

支前

宁化属于闽西北农业资源比较丰富的地区,再加上土地革命后,农村的生产力得到解放,农民积极性提高了。

1934年6月,临时中央颁发23万担粮食借给红军的紧急动员令,宁化县任务是5000担,一个多月完成7480担。同年7月,根据临时中央关于闽赣省“应以宁化为中心,切实加紧突击运动”的指示,宁化在半个月内又筹集粮食3.4万担,至1934年秋共筹集10多万担粮食支援红军,成为中央苏区收集谷子最多的县之一。